Date : 2020

06

12Fri.

UXインテリジェンスのパレーシア第2回:UXインテリジェンスに込められた「自由」への思い

アフターデジタル

UXインテリジェンス

対談連載「UXインテリジェンスのパレーシア」は、「UXインテリジェンス」という概念の提唱者であるビービットのメンバーが、それは具体的にどんなものか、実践するためにはどうしたらいいのか、様々なキーパーソンとの対話を通して議論を深め、発信していく企画です。

第2回は、ビービットのマーケティング責任者に着任した有園雄一(zonari合同会社 代表執行役社長/電通総研パートナー・プロデューサー)と、副社長 中島克彦の対談をお届けします。

※ 第1回「今、ビービットが「UXインテリジェンス」を提唱する理由」はこちらアフターデジタル社会は自由を根底に作られるべき

有園:今日は、今まさに発信しようとしている「UXインテリジェンス」に関わることについて、これまでの経緯も含めて改めてお話を聞けたらと思っています。よろしくお願いします。

中島:はい、よろしくお願いします。

有園:最初に伺いたいのが、今年の2月に予定していたイベントの「Liberty & UX Intelligence ーアフターデジタル社会のUXと自由」というタイトルについてです。

イベント自体は残念ながら新型コロナウィルスの影響で延期を余儀なくされたわけですが、アリババ、テンセントなどからもスピーカーを招いて大々的に開催する予定だったと聞いています。

この、ビービットとしても大いに力を入れていたイベントのタイトルに、「Liberty」と「UXインテリジェンス」という2つの要素を入れていた意図について、お聞かせいただけますか?

中島:まず、Libertyという言葉を入れている意図ですが、これには昨年出版した書籍『アフターデジタル – オフラインのない時代に生き残る』に対して頂いた、各方面からのコメントや議論が関係しています。

これまでのようなリアル主体から、これからはデジタルの方が優位になってそこにリアルが付随している状態になっていく、というこの本で提起した新しいビジネス観については、多くの方のご賛同やご理解を得られたと感じています。

その一方で議論になりやすいのが、「これは監視社会、超管理型社会に結びつくものなのではないのか」ということです。

私も、『アフターデジタル』の著者である藤井くんや尾原さんと一緒に書籍の内容についてディスカッションを重ねていたのですが、ここではっきり言っておきたいのは、我々は中国に代表されるような監視社会を礼賛する立場では決してなく、むしろ、自由の概念を根底にした上でアフターデジタル社会を作っていかなければいけないと思っている、ということです。

我々が注目した中国企業の事例は、国家による監視といった類のものではありません。それぞれの起業家がどのように新しいUXを作ってきたか、そしてそれがいかに大きなインパクトをもたらしたか、ということに光を当てて本の中で紹介したつもりでした。

それでも先程お話したような議論が起きてしまうことから、我々の立場をよりクリアにする必要性を感じ、中国の先進企業でUXを統括する立場にある方々をスピーカーとしてお招きするイベントのタイトルで、Libertyという言葉を最初に持ってきたんです。

有園:なるほど、監視ではなく自由、国家主導ではなく企業主体、といったことがポイントだと理解しました。

中島:監視と自由についての議論は、現在の新型コロナウィルスに関する流れの中でも、とても注目を集めていると思います。もちろん事前にそうなることを予想していたわけではないのですが、デジタル化が進んだ後の世界のイシューとしてこの問題をきちんと考えていかなければいけないということを、コロナ禍の中で改めて感じています。

中国や韓国において、デジタルを使った監視・管理によってウィルス蔓延を抑え込むのに一定成功しつつある状況を見ると、デジタル監視にも良い点が確かに存在するのだと思います。

ただ、そこに潜むリスクについても十分に考えた上で、これからの社会を作っていかないといけない。繰り返しになりますが、それが今我々が考えなければいけないイシューではないでしょうか。

有園:今の話を少し具体的に言うなら、例えばアプリを通して人の移動状況や体温の情報などを収集して、それをウィルスの感染拡大防止のために使う。それは現状においては明らかに有効で、公益になるだろうと。

ただリスクとして、僕たちいつも監視されているのかなという、プライバシーを含めた不安がつきまとう。それは日本でもアメリカでもヨーロッパでも起きうる話なので、ちゃんと考えていこう。こんな理解で合っていますか?

中島:はい。デジタル化によって一定の監視や管理が避けにくい状況の中で、どう自由というものを保持していくのかは、非常に大きな論点だと思っています。

有園:なるほど。自由、Libertyということを打ち出していく背景についてはわかりました。

「UXをつくる」とは、新しい自由をつくること

有園:では、もう一方の「UXインテリジェンス」についてはいかがでしょうか?

中島:UXインテリジェンスと言っているのは、本当は「精神」と「能力」の話があるんですが、敢えてごく簡単に言うなら「UXづくりの能力」のことです。

アメリカではかなり前から「UXをつくる能力」の議論があって、その中で最もアイコニックな存在が『誰のためのデザイン?』で有名な、Appleのドン・ノーマン博士です。

彼がAppleに入ったときの肩書に「UXアーキテクト」という言葉が使われているのですが、アーキテクトは建築家・設計者という意味なので、まさに「UXをつくる人」ということですね。

Appleは「UXをどうつくっていくか」ということをちゃんと考えてちゃんと投資している会社です。だからこそ成功したんだ、とも捉えられると思っているんですが、肩書一つとってみても、UX重視の姿勢が表れているなと。

有園:ドン・ノーマン博士がAppleに入ったのが1993年。今から30年近く前のことですね。たしか彼は、コンピュータ・サイエンスの博士号を持っていて、大学の先生もやっていたんですよね。その他に、認知工学(コグニティブ・エンジニアリング)とか認知能力(コグニティブ・アビリティ)の分野にも精通していたとか。

中島:そうです。その時代に、コンピュータ・サイエンスの技術が進展することによってUXという概念が注目されるようになったのだと私は捉えています。つまり、それまでは難しかったプロダクトとユーザのインタラクションが、その時代にはコンピュータ技術の発展によってつくれるようになってきていたということです。

インタラクティブ性をもったプロダクトには、つくり手側がある程度UXを設計する余地があります。なので、インタラクティブ・デザインやデジタルサービスのデザインをする人が持つべき能力は「UXを構築する能力」ですし、そういう能力を持った人たちのことを「UXアーキテクト」と呼ぶんだろうと考えています。

ただ、先程のLiberty、自由の話にも関わるのですが、UXを構築できるということは、ユーザの行動をある程度コントロールできるということを含んでいるとも捉えられますよね。そして今は、かつてなくその力が強まっている時代です※。だからこそ、どのようにそれを設計していくのかというところに責任や義務が発生すると思っています。

※ 連載第1回で詳述

もう少し言うと、縛り付けるのではなく、ユーザをより自由にするものとしてのUXをつくっていくんだという「自由の精神」を持った上でインタラクションを設計し、さらに今でいうならソーシャルディスタンスやステイアットホームのような「より良い社会をつくっていく」というところに対して責任を持たなければいけない。

そういった精神がまず必要ですよね、というのがUXインテリジェンスの根本にあり、その上で、どうやって一つひとつの体験を作っていくのかという能力を身につける必要があると思っていて、これらを包含した概念を「UXインテリジェンス」と呼んでいるんです。

有園:少し、僕なりに整理をさせてください。

まず、UXインテリジェンスというのは、精神と能力という側面を持っているということですよね。それで、UXインテリジェンスの精神というのは、そこに「自由」ということを含んでいる。

ここでいう自由というのは、つくり手、つまりUXアーキテクトが持つべきものであって、UXを一定コントロール可能だからこそ、UXの受け手であるユーザに対して自由な環境を提供するんだという精神を持たなければいけない。そしてそれが、より良い社会をつくるために非常に大切である、と。

中島:はい、まさにその通りです。

有園:もう少し具体的なことで言うと、例えば僕は学生の頃、考えてみるとちょうどドン・ノーマン博士がAppleに入った頃ですが、その頃に、それまで使っていたワープロからMacintoshのPowerBookに買い替えたんです。そこで初めてGUI(グラフィカル・ユーザ・インタフェース)を体験して、これで自分の可能性が広がったと思った瞬間があったんですね。

その後にもiPodで何万曲も持ち歩けるようになったり、その思想がiPhoneにも引き継がれたり。そういう一つひとつが、今までは気付いてもいなかった「束縛」から開放されて、自由が享受できるようになったということなんだ、と理解しました。

中島:ああ、いいですね。そういうことだと思います。

有園:ここでイベントのタイトルの話に戻ると、UXインテリジェンスとLibertyの関係性は、そもそもUXインテリジェンスがLibertyを内包しているものである、と。そして、現在がUXアーキテクトの持つ影響力がどんどん強まっているアフターデジタル社会であるからこそ、UXインテリジェンスが重要であるということなんですね。

企業がシステム提供者になるとき、見るべきは顧客ではなくユーザである

有園:ここで少し話題を変えて、「UX、ユーザエクスペリエンス」という言葉を使っている理由について伺っていきたいと思います。

近しい言葉として「CX(カスタマー・エクスペリエンス、顧客体験)」がある中で、UXを使っている理由、UXでなければいけない理由とは、どんなことなのでしょうか。

中島:システムのユーザである、ということを強調したいので「UX」を使っているのだと自分では思っています。

先程のインタラクションとかコンピュータサイエンスといった話にも関連があるのですが、例えば「プロダクトの顧客」、「システムの顧客」とは言わないですよね。「プロダクトのユーザ」、「システムのユーザ」です。

UXアーキテクトがつくっているのは、デジタルを中心とした(時にリアルを含む)プロダクトや、コンピュータ的意味合いでのシステムです。それらのデジタルプロダクトやシステムをつくることによって新しいUXを実現し、それが新しい社会秩序につながる、という順番だと思っています。だとすると、それを使う人のことは顧客ではなくユーザと呼んだ方が正しいのではないか、と。

「CX」と言ったときには、どちらかというと「会社の顧客」という話になっていくので、我々が捉えたいものとは文脈が違うんですね。

有園:文脈が違う、なるほど。ということは、UXとCXのどちらが大きくてどちらが小さいとか、包含関係にあるとか、そういう関係ではない、ということですね?

中島:はい、そもそもの文脈が違うんだと思っています。

もう少しUXという言葉について話すとすると、そうですね…アフターデジタルの世界観では、「リアル」はデジタルの中の特別な場所として存在することになるので、全ての企業がデジタル企業になっていくと考えているんです。

有園:それは例えば、今まで「車」を提供していた企業が、アフターデジタル的に進化をすると、常にリアルタイムでコミュニケーションがとれるようになって、例えば、ちょっとベタだけど、ドライブしているときに近くの素敵なレストランを教えてくれるようになる。そのときに企業はもはや「車というプロダクト」ではなく移動に関連するサービスMaaS(Mobility as a Service)を提供するデジタル企業になっている、というイメージですか?

中島:そうです。もう少し正確にいうと、サービスというよりは「システム」を提供しているということだと思っています。

今のMaaSの例でいうなら、ドライバーもユーザですし、その車に一緒に乗っている人もユーザですよね。そんなふうに考えていくと、移動に限らず「XX as a Service」というのは、都市機能の一部のシステムなんだと捉えられます。そして企業は、システム提供者という意味合いが強くなっていく。企業の捉え方が「どういったシステムを提供しているのか」に変わっていくと、その対象は「顧客」ではなく「ユーザ」になると思っています。

有園:なるほど。

中島:「顧客」というと、どうしてもお金で捉えがちですよね。この人はいくらの車を買ってくれた人なんですか、みたいな。

でも、例えば都市機能としてイメージしやすい鉄道会社を考えてみると、あまり個々の乗客がいくら、という議論にはなりません。もちろん乗客1人あたりの支払額が高いに越したことはないでしょうけれど、乗客が支払うお金の他に、広告収入だったり、駅周辺の不動産だったり、そういうキャッシュポイントがいくつもあります。これがシステムでお金を稼ぐということで、ビジネスを成り立たせるためのキャッシュポイントが複数ある状態ですね。

そうなると1人あたりの支払額よりも、いかに喜んで使ってもらえるか、何人ユーザがいるのか、といった利用頻度やユーザ数の方が重要な指標になってくる。UXとCXには、こういう大きな文脈の違いがあると思うんです。

ユーザからお預かりしたデータを、より良い社会の実現に使う

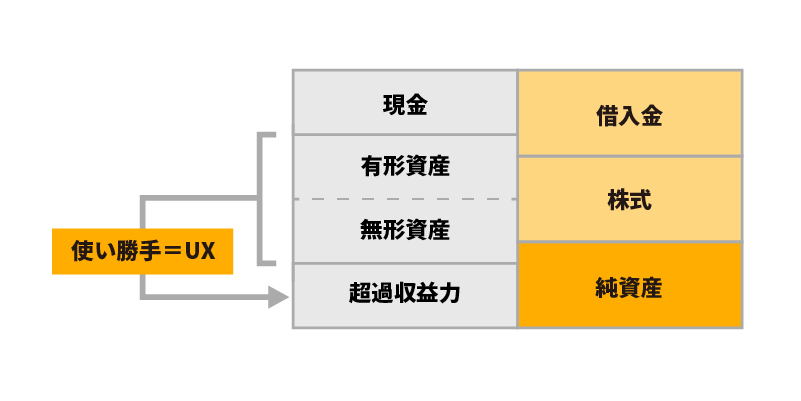

中島:ここで少し視点を変えて、システムという観点から事業を捉えた時に企業の利益はどう上がるのかということを考えると、おそらくBS(バランスシート、貸借対照表)とPL(損益計算書)のうち、特にBSに関わってくるんだろうと思っています。

BSの右側には調達したお金のことが書かれていて、左側にはアセットとして現預金、有形資産、無形資産が並びます。要は、調達したお金が「何に化けたのか」が表現されているんですね。それで、左右の差にあたる部分を超過収益力と言ったり、買収のときには「のれん」と言ったりする。

これをシステム的な観点で捉えるとどうなるかというと、有形資産はプロダクトや土地、設備など、リアルなものですよね。で、無形資産は、ほぼソフトウェア資産。もちろん、特許とか他にもいろいろあるとは思いますが、大部分はそう言えるのではないでしょうか。

これがアフターデジタル、OMOの時代になると、有形と無形を分けて考えることはナンセンスになってくるので…

有園:というのは、オフラインに相当するものが有形資産、オンラインに相当するものが無形資産にマッチするが、OMO、つまりOnline Merges with Offlineなので、分けて考える意味があまりない、ということですか?

中島:はい。今の会計上は分けるしかないけれど、本当はリアルもデジタルも、システムを構築している一部分だと捉えられると思っています。

ここでUXに話を戻すと、UXとはこの「システム」の使い勝手に他ならないんです。そのシステムを使ってユーザがどれだけ嬉しいと感じるか、みたいな。そう捉えてみると、実はUXは超過収益力の源泉である、と言えるのではないかと考えています。

これまで超過収益力の根拠としては、その会社独自の「人材、ブランド、技術、ノウハウ」が挙げられていました。でも今お話した考え方からすると、これらはUXをつくるために必要な構成要素だと捉え直すことができるんです。

あくまで僕なりの解釈ですけどね。

有園:おもしろいですね。

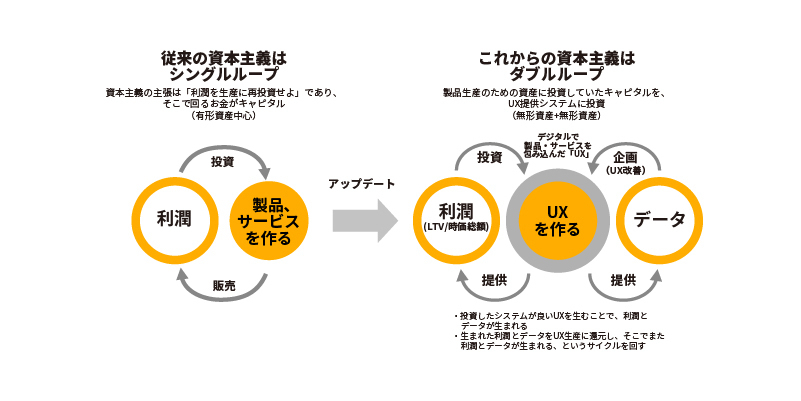

中島:今のは一社一社のミクロの話ですが、さらにマクロ的視点で考えると、何に利潤を再投資するのか、という話になってきます。

資本主義の主張、”イズム”は「利潤を再投資せよ」ですよね。再投資することでまた利潤が生まれるので、また再投資して、というサイクルを回すことによって、社会全体が豊かになっていくという考え方です。

ビフォアデジタルでは基本的にはプロダクトの生産が行われていたので、利潤の再投資先は「プロダクトの生産設備」でした。それに対してアフターデジタルでは、同じく生産設備ではあるのですが、「UXの生産設備」に投資せよ、に変わると思っています。

さらに、アフターデジタル社会ではUXに再投資することで利潤だけでなくデータも一緒に得られます。そのデータも、UX生産設備を良くするために使うというループに乗せていくと、少し大げさですが、資本主義のアップデートみたいなことにつながるのではないでしょうか。

僕自身はそれを信じているし、日本企業に足りないのは、UX生産設備に利潤とデータを再投資する、という姿勢なんじゃないかなと感じています。

有園:データの再投資、ですか。

中島:はい。今はデータイズマネーとか、とにかくデータを集めろ、という風潮がありますが、企業側は、良いUXをつくることで利潤とデータを生み、それらを再投資することによって社会が豊かになっていく、ということを考える必要があると思っています。

有園:ビフォアデジタルでは、プロダクトをつくるために例えば石油や鉄なんかの資源を仕入れてきて、労働力とあわせて生産設備をガンガン回していた。そこで作られたプロダクトを売ることで得られた利潤は、また次の生産のための調達に使われる。

アフターデジタルでは、個々のユーザの利用履歴がデータとして得られるので、それを自社サービスの改善に活かし、よりよい環境をユーザに提供し、喜んでもらって、あるいはより自由を獲得してもらって、それでまた利潤とデータが得られる。

20世紀は石油が産業を主導したが最近はデータがそれに取って代わった、と言われているのは、こんな対比で捉えられる、という風に理解しました。

中島:イメージとしては、概ねそんな感じです。ただ、1つだけ違和感があるのが、僕はデータを石油だと捉えていないという点ですね。先程のBSとPLの話でいうと、石油はあくまでもPL側の話だというのが理由の1つです。

もう1つの理由は、データは石油だと言われるから、みんなデータを外から買おうとするんだよな、ということで。僕は、データはユーザからいただくもの、お預かりするもの、と捉えているんです。そういう意味でデータはお金、利潤にすごく近いものだと思っています。

例えば、1つの商品が原価に利益を乗せた価格で販売しても買ってもらえるのって、一種の投票みたいなものですよね。「この企業にお金を渡したらもっと良い社会をつくってくれる」と思うからお金を払うんだ、という。

データもそれと一緒だと思うんですよね。この企業に自分の行動データを渡したら、もっと良い社会をつくってくれるに違いない、という付託だなと。

だからやっぱり、データは石油ではないと思うんです。

有園:なるほど、今のお話で重要だなと思ったのは、再投資するものがお金だけでなくデータが加わったということ、だからこそUXが重要なんだということです。

良いUXと、得られたデータをちゃんとUX改善に活かせるシステムを提供できれば、ユーザはどんどん信頼してデータを預けてくれるようになる。そうすると、例えばAmazonやFacebookのように、どんどん「なくてはならないサービス」になっていく、ということですよね。

中島:はい。データを渡すということは付託であり、社会づくりなんだと思っています。

新しい秩序をつくるために必要な「パレーシア」

有園:最後に、この連載企画のタイトルに使われている「パレーシア」という言葉について伺っていきたいと思います。

中島:「パレーシア」はフランスの哲学者 ミシェル・フーコーらが使った言葉で、真実や勇気をもって、本当のことを言ってちゃんとディスカッションをして、より良いものを求めていく、というような概念です。このパレーシアをちゃんと実践していくということが、本当の自由、次世代の自由、現代における自由ではないか、というのがフーコーが言っていることですね。

もう少し説明すると、例えば、中国には自由がない、と言われたりします。でも僕は、アフターデジタルの世界においてそれは本当なのか、懐疑的なんです。

アフターデジタルの世界における新しい自由とは何かというと、例えばGAFAだったり、BATだと僕は思っています。彼らは新しいUX、次世代のUXというものを実現して、新しい社会秩序をつくったと言えるんじゃないかと。

もちろん、国というレベルでの自由というと様々な議論があります。それは認識しつつ、僕はその専門家ではないので、あくまで1人の企業家としての視点で見ているわけですが、その視点から見ると、日本の企業って例えばこの20年、何か新しいUX、新しい自由をつくってきたんだっけ、と考えた時に、GAFAやBATのレベルではできていないように感じるんです。

有園:失われた30年、というやつですね。

中島:そうかもしれません。でも、僕は日本にはそれができないと思っているわけではないんです。

新しい自由をつくるためには、「こういうものがいいんじゃないか」というのを世の中に問うていって、それによってちゃんと社会が変わっていく、ということが必要なのではないかと思っています。

それを、「日本はできるはずなのに、なんでやらないんだろう」という。

有園:それは、よく日本人の精神として言われる「和を以て貴しとなす」というのが、妥協することではなく、もともとは、きちんと議論を尽くして「和」に至るのである、ということであって、そういうことがやり尽くせていないよね、という感覚でしょうか。

日本人はもしかしたら、ある程度社会が安定しているときはあまりパレーシア的なことを実践しない人たちなのかもしれない、でも何か危機が起こったとき、例えば戦後パナソニックやソニー、トヨタ、ホンダが出てきたときのように、ちゃんとパレーシアを実践して変わっていくという能力は持っている、というような…?

中島:そうですね。その意味でいくと、日本って同調圧力が強いとよく言われます。逆に言うと秩序を重んじて、秩序立ったすばらしい国だと。僕は、それも真実だとは思います。

ただ、新しいUXをつくるっていうこと、それを通して新しい秩序をつくるっていう挑戦はやめちゃいけないし、本当は日本人はその能力があるんだろうって思っています。

最近の日本で象徴的なのが「志村けん」の存在です。彼の笑いやクリエイティビティって、一定、既存の秩序に挑戦する部分が含まれていますよね。ドリフで言うなら、強権的ないかりや長介に対する反抗、みたいな。

有園:まあ、そういう側面はありますね(笑)。

中島:これは台湾の知り合いから聞いた話なんですが、実は、中国本土からの締め付けが強かった頃の台湾では、志村けんは自由の象徴だったらしいんです。

既存の秩序に挑戦して、それによって次の秩序がつくられるところまでちゃんと責任を持っている、そんな存在に見えたんでしょうね。だから彼は日本でも台湾でも、ものすごく愛されていた。

それと企業の挑戦を同じレイヤーで語るのはどうかとも思いますが、でも日本人にはそういう気風も確かにあるということだと思うんですよ。

有園:なるほど。

中島:秩序を重んじる日本人だからこそ、新しいUXをつくってより自由になった上で、秩序も保っていくことが可能なんじゃないか、と。

ただ、そのためには新しい自由の形に対する挑戦は絶対にやめちゃいけないし、それに関わる双方向的な議論、つまりパレーシアをちゃんと重ねていくべきだと強く思っています。

有園:よくわかりました。この連載も、「既存の秩序をより良くする挑戦のために、きちんと本音で語り合おうよ」という思いの、1つの実践の場であるということですね。次回以降も、楽しみにしています。