マーケティングオートメーション(MA)は、リードの獲得から選別までを一貫して対応できるうえに、スコアリングやマーケティングファネルの構築といった具体的な機能も多数備えています。しかし、実際のところMAを効果的に使いこなせている企業は限られているのが現状です。今回は、MAの基礎とMAを有効活用するためのポイントについてご説明します。

マーケティングオートメーション(MA)とは?言葉の定義と意味

マーケティングオートメーション(MA)とは、その名のとおり「マーケティング活動を自動化するツール」のことです。定義としては、「マーケティング活動の効率化を目的とした、リードの収集・育成・選別を自動化するツール」になります。

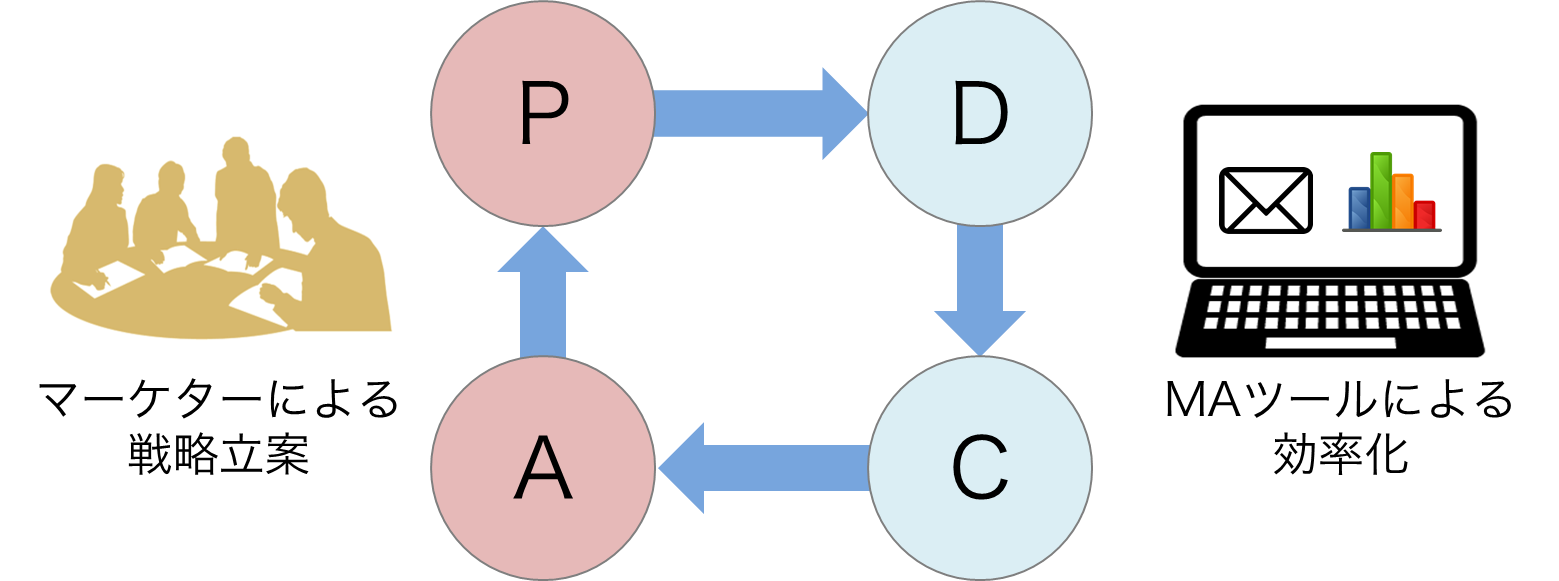

MAが得意とするのは、リードデータの獲得・育成・選別です。MAツールによって、これまでのPDCAサイクルを高速化したり、分析データからペルソナを設定したり、さらには顧客に合わせたコミュニケーション手法の選択に役立てたりと、施策レベルから事業レベルまで幅広い場面での運用が見込めます。

マーケティングオートメーション導入の背景とその目的

マーケティングオートメーション(MA)が生まれたのは1990年代のアメリカです。マーケティングの効率化を目的とし、1992年にUnica社がその原型となるツールを作りました。1999年には、Eloqua社がパッケージ製品を発売。2000年代に起こった高速インターネットの普及に後押しされ、市場を拡大していきました。

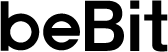

日本においてMAが本格的に導入され始めたのは2014年のことです。2021年現在、民間市場調査会社の調査※によると、2021年のDMP/MA市場は約600億円(事業者売上高ベース)と予測されており、未だに拡大傾向にあります。これは、コロナ禍によるオンラインでの顧客接点の創出に向けた取り組みがより重要度を増している証拠でもあります。

MAでできることとは?

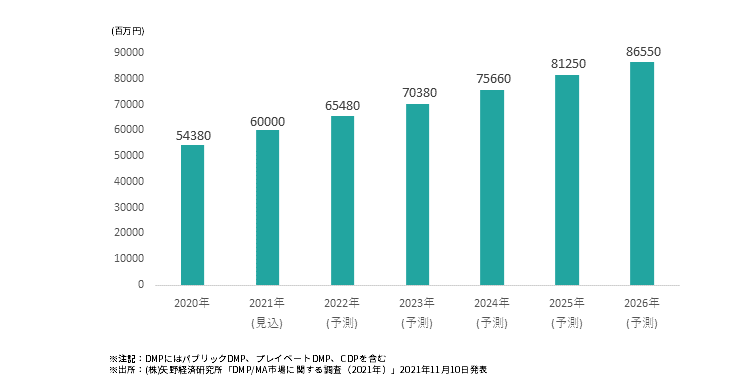

マーケティングオートメーション(MA)の役割は、おもにリード(見込み顧客)の獲得・育成・選別と言えます。この3つのプロセスによる営業案件の創出をデマンドジェネレーションと呼びます。

ここから、そのプロセスについてそれぞれ解説していきます。

リード獲得(リードジェネレーション)

まずリードデータの収集、つまり“リードジェネレーション”について紹介します。リードジェネレーションの方法は主に、展示会やセミナーなどのイベント、営業活動の名刺交換、ウェブサイトの問い合わせ・資料請求の3つに分けられます。

コロナ禍の影響でリアルでのセミナー・名刺交換が難しくなり、オンラインセミナーやメルマガ、Web接客ツールなどをより積極的に行う企業も増えてきました。

この段階で気をつけるべきはデータマネジメントです。企業名や個人名の表記ゆれがあると、MAのスコアリングが適切に機能しなくなってしまいます。また、情報収集を目的として入ってくる競合のデータは営業にとってはノイズになってしまうので、除外する必要があります。

リード育成(リードナーチャリング)

これまで社内に蓄積された顧客情報や先ほどのリードジェネレーションの取り組みで獲得できたリードを整理して、啓蒙・育成することで、営業の負担を減らすことができます。

リードナーチャリングの「ナーチャリング」は「大事に育てる」といった意味があります。ナーチャリングでは獲得したリードを子育てする親のように、ていねいに「見込み顧客を育成する」ことが重要なのです。

B2Cの衝動的な購買行動とくらべ、B2Bは企業に需要が発生しない限り提案の機会は訪れず、検討期間も比較的長くなります。そのため、継続的にナーチャリングを行い、いざ企業にニーズが発生した際に、一番に想起してもらうことを目指す必要があります。

リード選別(リードクオリフィケーション)

クオリフィケーション(Qualification)は、「絞り込む」という意味をもちます。リードクオリフィケーションを行うことで、顧客の「資料をダウンロードした」「動画をみた」といった行動や、部長・係長といった役職をもとにスコアリングがなされ、より効果的なリストを営業担当に連携することができます。

マーケテイングオートメーションツール(MAツール)のおもな機能一覧

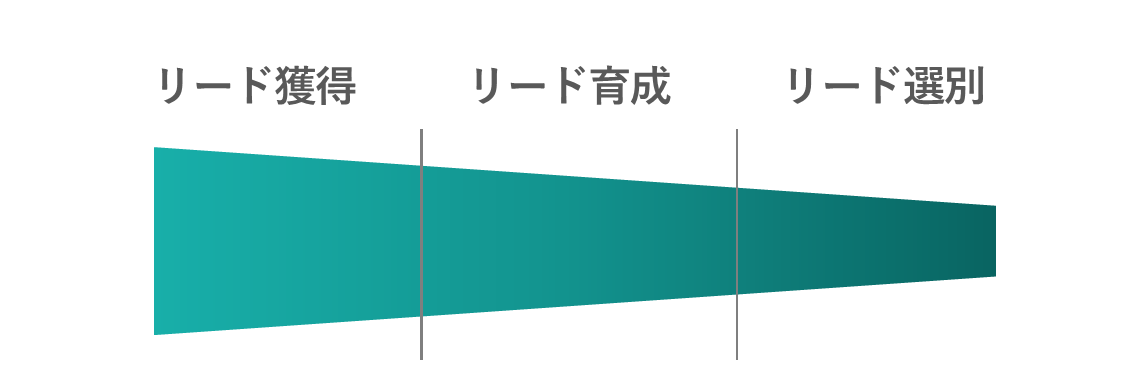

マーケティングオートメーション(MA)ツールにはリード獲得・育成・選別に便利な多くの機能が備わっています。ここでは、そのおもな機能について簡単に説明していきます。

フォーム作成

Webで表示するフォームを作成する機能です。マーケターが直接、フォーム作成をできるようになるため、PDCAサイクルのタイミングに合わせたフォーム提供が可能となります。

スコアリング・フィルタリング

スコアリング機能を使えば、リードの行動を得点化して自社への関心度を定量化できます。指標として、サイトへの訪問回数や資料請求、メールマガジンへの登録などが用いられます。

フィルタリング機能のほうは、顧客を属性ごとに分類してくれます。属人的な情報や自社との関係などのさまざまな要素によるフィルタリングが可能で、スコアリングと組み合わせればリード育成対象の絞り込みに使えます。

マーケティングファネルの構築

マーケティングファネルとは、消費者の商品に対する行動を4段階に分けた考え方のことを言います。

行動の4段階とは、「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」であり、それぞれに該当する消費者の人数を図式化すると、ファネル(漏斗・じょうご)状になることから、この名が付けられました。

これら4段階の間には、それぞれ次の段階へ進むためのボトルネックがあると考えられ、各段階に属する消費者の特性を明確にし、ボトルネックを解消することで、購入層の増加に繋がります。

メール作成・配信

メールマガジンやステップメールなど、顧客に合わせた内容のメールを作成・配信する機能です。送信する対象や頻度は、リードの属性や行動特性などから選択できるため、個別ニーズに合わせた内容の作成が可能です。

こちらの機能を使えば、メールから得られるデータの管理も可能です。開封率やコンバージョン率などの指標から、メールの効果測定を行うこともできます。

ページ制作

LP(ランディングページ)のような、シンプルなWebサイトを作成する機能です。本来のLP制作にはHTMLやCSSといったWeb制作の知識が必要となりますが、MAなら知識が無くても作成可能です。

ログの取得

ユーザのIP別に自社サイト上での行動履歴を分析したり、配信メールの開封率やクリック率などを把握したりする機能です。

ユーザはIPとメールアドレスや問い合わせ名を紐づけることができ、ユーザ別に個別具体的な対応が可能となります。また、フィルタリングと組み合わせたログの分析も可能です。

レコメンド機能

自社サイト、主にECサイトを訪れたユーザに対して商品をおすすめする機能です。おすすめする商品は、ユーザの購入履歴や閲覧履歴などを考慮して自動で選択されます。

顧客管理(データマネジメント)

既存顧客のデータを管理・分析する機能です。MAはリードに対する機能が重視されがちですが、既存顧客に対しても有効です。既存顧客はリード以上に具体的なデータが集まっているため、よりOne to Oneに近いコミュニケーションが可能となります。自社のファン創出のためにも覚えておきたい機能です。

レポート機能

こちらは実施したマーケティング施策を、レポート化して評価しやすくする機能です。たとえば、LPやメールのコンバージョン率の算出や、リンクのクリック率、メール開封率などを把握できます。

マーケティング施策の評価は、その視点を変えるだけで成果が大きく異なることがあります。レポート機能を使いこなせれば、施策の結果をさまざまな角度から評価できるようになります。

MAツールを最大限活用するためのシナリオ設計

MAが自動化できないことを知る

MAを導入しても上手くいかない原因の多くは、担当者の方が「MAツールさえ導入すれば全部上手くいく」と勘違いしているからです。確かにMAツールはセグメント分けや一斉配信など業務負荷の軽減で役に立ちますが、実際のところ、MAツールは施策の実行とその効果測定しか行えません。

PDCAサイクルで言えば、MAが担っているのは「D」と「C」の部分の自動化です。「P」と「A」の部分はマーケター自身が行わなくてはいけません。そのため、MAツールをマーケティングの出発点とするのではなく、マーケターが効果的な戦略を持つことを出発点と考えた方が良いでしょう。

顧客理解の度合いでMAツール導入の効果が変わる

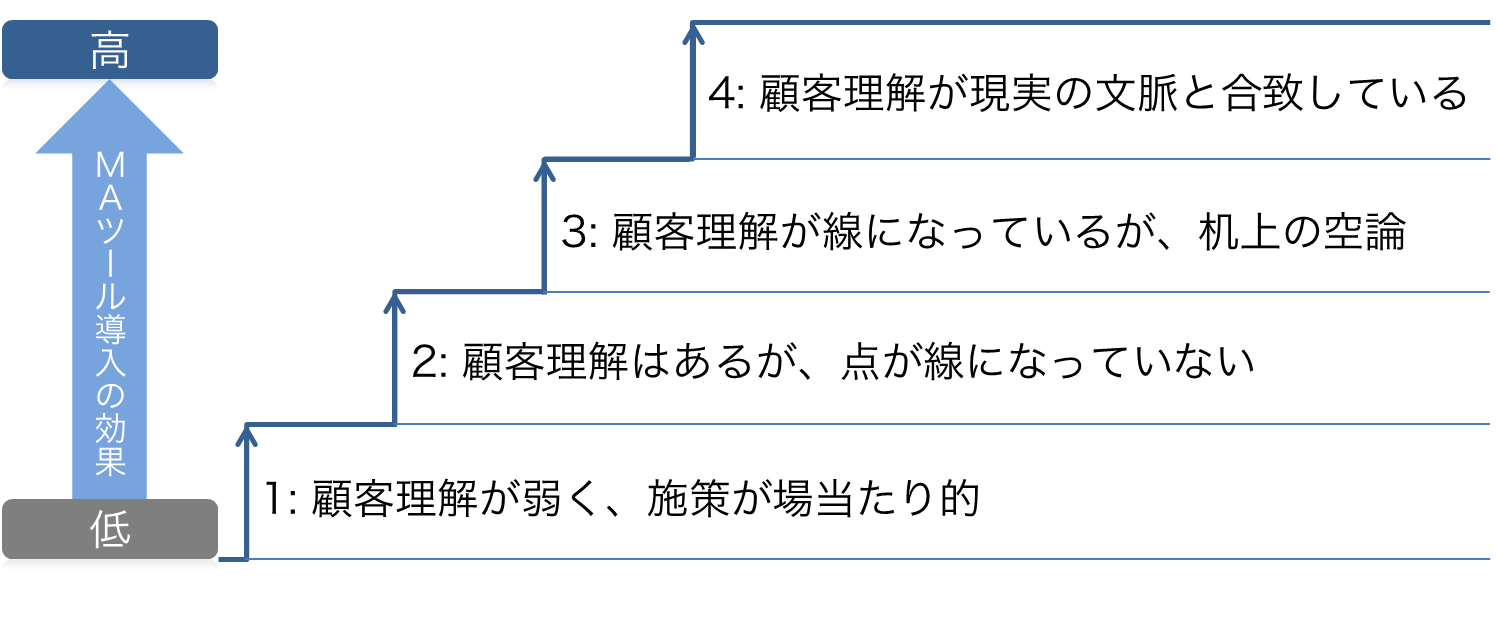

とはいえ、戦略を考えることは簡単ではありません。顧客シナリオは実際に顧客と接する経験が一定以上なければ作り出すことは難しいでしょう。顧客に対する理解が浅いとMAツールを活用した施策も場当たり的なものになりがちです。

顧客を理解する上で必要なことは、顧客がどんな行動をどのような理由で行っているのか、そこに至った経緯やその場の状況への理解です。そのような顧客の状況を捉えた上で、「各々の状況に合わせたコンテンツをどう提供しよう」となったときにMAツールを活用すると効果も大きくなります。

顧客の状況を把握するためにもカスタマージャーニーを理解することは重要です。カスタマージャーニーの詳細が知りたい方はこちらをご覧ください。

カスタマージャーニー、アフターデジタル時代で変わる設計思想

ユーザの状況を捉えMAの効果を最大化するには

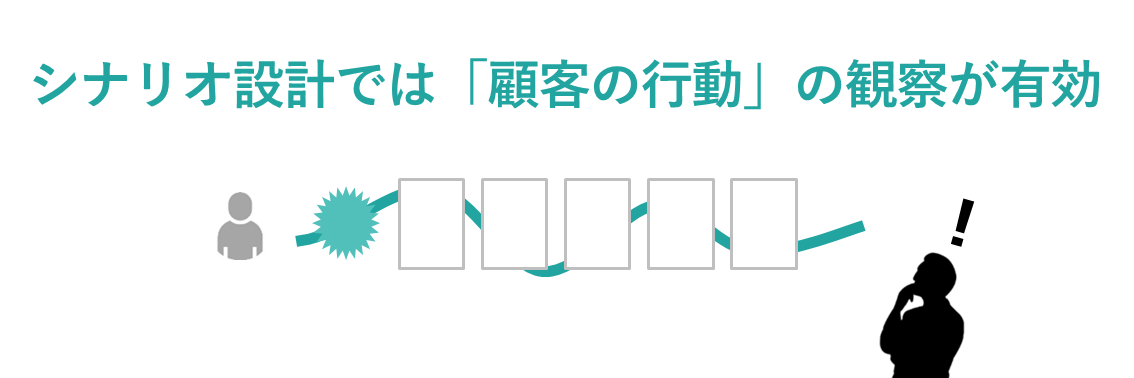

これまでお話したようにMAツールは、マーケターの全ての業務を自動化してくれるわけではありません。MAの性能を最大限引き出すにはシナリオ設計が非常に重要です。

いくら具体的なシナリオを作っても、現実には起こりえない「机上の空論」では意味がありません。ペルソナの設定やスコアリングなどである程度カバーできますが、顧客の現実での動きがイメージできないとリアリティに欠けてしまいます。

そのためにはやはり、顧客と接する機会を増やすことです。顧客から話を聞くことが厳しい場合は、行動データの観察が有効となります。

行動データを活用することで、顧客一人ひとりの行動を順序立てて見ることができます。その結果、より顧客に寄り添ったシナリオ設計を描くことが可能になります。

行動データを活用した企画立案に興味のある方はこちらもご覧ください。

成果に伸び悩んだら、ユーザの状況を捉えよう!

ユーザの「文脈」を捉えるということ

イベント・セミナーに関するお知らせ

関連記事

-

学ぶ・知る

2024.05.07 Tue.

-

学ぶ・知る

2024.04.10 Wed.

-

学ぶ・知る

2024.02.28 Wed.