日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品や、窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発・提供しているLIXIL。 2022年より、顧客体験を向上し、ユーザからの信頼を高めるためUXグロース活動を本格的にスタート。特に注力したのは、UX人材の育成でした。なぜ人材育成に力を入れたのか、どのような取り組みを行ったのか。同社でUXグロースを牽引する高橋 マイク様と、サポートを担当したビービットの田中伸雄に話を聞きました。

株式会社LIXIL

-

- 商品コンテンツマネジメント統括部 UX Strategy & Design部 部長

- 高橋 マイク 様

株式会社ビービット

-

- UXインテリジェンス事業部 UXグロース部 シニアマネージャ

- 田中 伸雄

ユーザの体験価値を高め、信頼を勝ち取る

ーまず、LIXILにおけるマイク様の現在のミッションをお聞かせいただけますか。

高橋 マイク様(以下、マイク様):ユーザの体験価値を高め、信頼を築くことでLIXILの商品を選んでいただけるようにすることです。

我々の部署では、主に代理店や工務店など「プロユーザ」の方が利用する商品情報やコンテンツを統括しています。プロユーザの体験向上を目指し、戦略立案から施策の実行までのPDCAサイクルを回しながら、複数のサービスを同時にブラッシュアップしています。

例えば、代理店や工務店の方がLIXIL商品をお客さまに紹介するための資料を集めた『LIXILビジネス情報サイト』や、商品のお役立ち情報を掲載している動画配信サービス『LIXIL-X』といったプラットフォームがこれにあたります。

プロユーザが直感的かつ効率的にLIXILの商品を提案できる環境を整えることで、結果としてエンドユーザの満足度向上にもつなげていくことが、私たちのゴールです。

ーミッションを推進していく中で、課題を感じることはありましたか?

マイク様:シンプルに人材が不足していました。リソース不足というよりは、サービスを継続的に改善する「UXグロース」に精通したメンバーが足りなかったのです。

『LIXIL-X』の立ち上げを担当した際には、開発チームとの調整、広告出稿に関わるベンダーとのやりとり、クリエイティブのチェックなどの実務も私一人で対応していましたが、サービスの拡大を考える段階で限界を感じ始めました。

当時、LIXILの顧客体験を向上させるためには、特定のプロダクトだけに注力するのではなく、ブランド全体のUX設計をスピーディーに進める必要があると考えていました。そのためには、LIXILの各サービスでUXグロースを推進できる人材を育成し、組織全体でUXを軸としたサービス改善ができる体制を整えることが不可欠でした。

つまり、「UXグロース人材の育成」と「UXドリブンなサービスづくりの環境整備」 が、私たちにとって急務だったのです。

『アフターデジタル』の世界を再現するために、ビービットを選んだ

ーUXグロースの伴走者として、ビービットを選んだ理由をお聞かせください。

マイク様:UXに関する知見が豊富で、LIXILにUXチームを立ち上げるパートナーとして最適だと考えたからです。

そもそも、ビービットを知ったのは『アフターデジタル』を読んだのがきっかけでした。当時、私は外資系企業でデジタルマーケティングに携わっていましたが、「アメリカこそが最先端」という考え方に疑問を感じ始めており、7〜8年前、上海に出張に行った際、現地で目にした「シェアサイクル」の普及ぶりに衝撃を受けました。

当時の日本では、レンタサイクルといえば、店舗窓口でお金を払い、自転車の鍵を受け取るのが当たり前でしたが、上海では街のあちこちにポートがあり、スマホでQRコードを読み取るだけでレンタルから決済まで完結して、密接に人々の生活に根づいていたんです。「これこそ、デジタルとリアルの融合だ」と直感しました。それらの動向を言語化し、体系立てて説明していたのが『アフターデジタル』でした。

デジタル化の先に世界はどうなるのか理解が深まることで、いわゆる「デジタルマーケティング」という仕事が、このままではいずれ無くなるのではないかと危機感が高まりました。

実際に、ソーシャルメディアプランナーやSEO担当のポジションが次々と消えていくことを目の当たりにしてきました。それも、決して能力が低いからではなく、エース級の人材でも淘汰されるケースがありました。

このままではいけないと感じた私は、チーム全体が次のステップに進む必要があると考え、私の周りのメンバーにも、UXの本質をよりわかりやすく伝えてもらえると期待し、ビービットとのプロジェクトを進めることにしました。

ビービット田中:私も似た経験をしてきました。ビービットへの転職組なんですが、長くデジタルマーケティング領域にいて、サイト運営やECのマーケティングなどをやっていました。でも、「これは続かないな」と感じて、思い切って次のステップに進んだんです。その点、マイクさんとはすごく共感できますね。

UXグロース活動とともに注力した組織内浸透

ー2022年に、ビービットとのUXグロース活動が本格的にスタートしています。取り組み内容を教えてください。

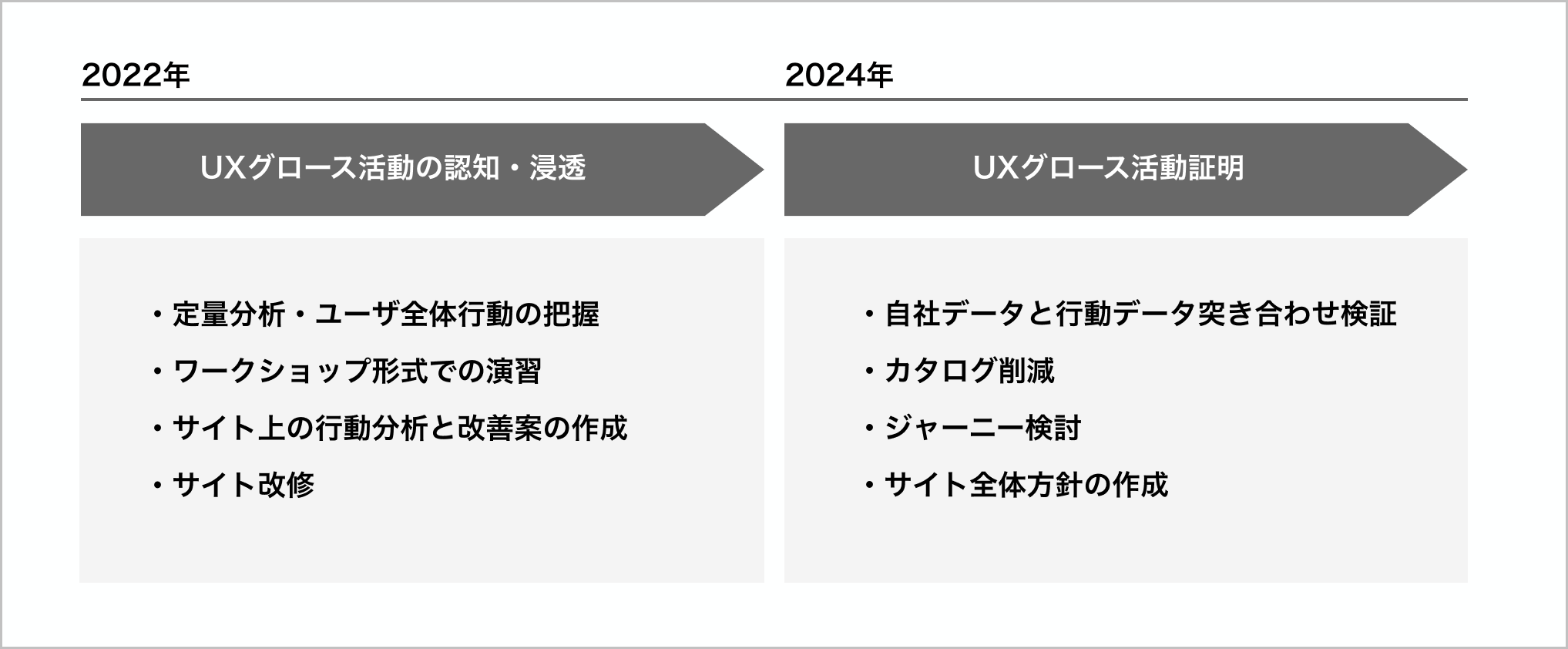

マイク様: スタートしてすぐは、ユーザの全体行動把握、現場分析などを行い、UXグロース施策の立案・実行の準備をしました。さらに、チームメンバーのUXグロース活動のスキル向上を目指したワークショップ形式の演習を実施し、実践的なアプローチを学ぶ機会を提供いただきました。

その後、本格的なUX改善フェーズへと移行し、「LIXIL-X」「LIXILビジネス情報サイト」「PRODUCT SEARCH」「画像提供サービス」など複数のサービスにおいて改善を進めました。また、ビジネスサイトのトップページも改修し、より直感的に情報へアクセスできるよう設計を見直しました。

ビービットさんには、それらすべての取り組みをサポートいただいたかたちです。

ビービット田中: マイクさんとの取り組みで特に印象に残っているのは、「UXグロース活動をどのように組織内に広げていくか」 という点を非常に熱心に考えられていたことです。単なる施策の実行にとどまらず、組織全体にUXの考え方を浸透させることに強い関心を持たれていました。

サービスのUXグロース活動に関する相談に加え、プロジェクトメンバー以外もUX理解を深めるためのセミナーや、レクチャーなども議論しながら進めています。

マイク様: たしかに、そこはビービットさんをかなり頼りにさせていただきましたね。以前、私は蓄積してきたUXに関するノウハウや考え方を、定期的に社内SNSに投稿したり、ときには社内レクチャーもしていました。しかし、それだけでは「興味深かった」「勉強になった」という反応は得られても、サービスや事業のあり方を変えるまでには至らなかったのです。いわば、「点」が「線」にならず、どうすればいいのかわかりませんでした。

そこでUX理解・実践につなげる方法をビービットさんと相談し、支援を得ながらUXグロース活動の組織内浸透に注力しました。

実務を通じてスキルアップを実現させる育成プログラム

ーUXグロース活動を組織内に浸透させるために、具体的にどのようなことをしたのでしょうか。

マイク様:まず、複数部署からUXグロース活動の推進者を選定しました。理想的には100名規模のメンバーを一気に育成したいところですが、講義形式にすると「学んで終わり」になりがちです。フィードバックまで含めた育成という観点から考えると、一度に取り組む人数を限定することがベストだと判断しました。

そして1年UXグロース活動を推進したのち、卒業生をプロジェクトに配属し、学んだ知識を実践で活かしてもらう。これには、UXの知識を単なる理論ではなく、スキルとして定着させる狙いがあります。さらに、UX人材が実務で結果を出せば、それだけ組織内でUXグロース活動の価値を認められ、ますます取り組みやすくなるという狙いもありました。

ビービット田中:マイクさんが徹底されているポイントの一つは、プロジェクト参加メンバーを自らスカウトしているところです。他の企業だと、テーマに対して興味のある人を広く募集しがちですが、あえてやらないところが、LIXIL様のUXグロース浸透の特徴だと思います。

マイク様:たしかにそうかもしれないですね。最終的なゴールは、UXグロースの考え方をLIXILに浸透させることです。そのための最短ルートを考えると、やはりプロジェクトのリーダーを担えるような人材を育てるのが重要になります。だからこそ、私から直接声をかけているという経緯があります。

育成したUX人材が起点となり、周辺のメンバーにUXグロースの考え方が伝播することで、早く広く、顧客体験を起点としたデジタルサービス・プロダクト開発を進めていければと思っています。

結果の可視化で、プロジェクトの継続性を高める

ーUXグロース活動の組織内浸透について、現時点で成果として見えているものがあれば、お聞かせください。

マイク様:本プロジェクトは 2025年4月で3期目を迎え、毎期 5~10名程度のUXグロース人材が輩出され、組織全体にUXの視点が根付きつつあることを実感しています。

また、プロジェクトの成果については現在、まとめている最中ですが、すでにLIXILが展開するさまざまなサービスにポジティブな影響が生まれています。

例えば、『LIXILビジネス情報サイト』においてUXグロースチームが入ったことで、提案される改善施策の質が上がりました。これまではPV関連の分析をベースにした、PV向上施策の立案がメインでしたが、今はUXを軸にした分析がなされるようになり、商品拡充や機能追加などダイナミックな改善施策が提案されるようになっています。

その一つが、『プロダクトサーチ』ページに搭載した画像検索機能です。AIを活用し、ユーザが画像をアップロードするだけで類似商品が提示されるようにしています。言葉で説明しづらかった趣味嗜好やデザインのイメージを直感的にすり合わせることができるようになり、顧客との認識のズレを軽減し、よりスムーズな商品選定を実現しています。

UXグロースの考え方が定着することで、施策の視点が変わり、より本質的な価値提供へとつながっているのは、大きな成果の一つだと考えています。

ーこれから挑戦されたいことをお聞かせください。

マイク様:これからは、UX人材育成の結果について、会社視点でわかりやすく可視化するフェーズだと思っています。会社からすると、投資のリターンが得られなければ、プロジェクトを続ける意味はありません。だからこそ、すでにあちこちで起こっている効果をわかりやすくまとめ、誰もが参照できる状態にすることは非常に重要です。

直近は公式サイトCMS(Content Management System、コンテンツ管理システム)改修をはじめ、これまでUX人材が中心となって進めてきたプロジェクトがローンチされる時期です。その結果を含め、UXグロース活動がユーザ体験にどのような影響を与えたのか、ビービットさんと一緒にまとめていければと思っています。現時点で手応えのあるプロジェクトも多く、ユーザからいい反響をもらっているだけに、今から結果を知るのが楽しみです。

同時に、UX人材育成方法のブラッシュアップについても、注力できればと考えています。これまでは少数精鋭で育成を進めていましたが、これからは卒業生によるノウハウ伝達のプログラムも検討しています。

幸い、UXグロース活動についての社内の評判は非常にいいです。話を聞かせてほしいと連絡をしてくるリーダー層も増えてきました。これからも丁寧に活動を続け、UXの考え方をより多くの人に共有できればと思っています。